-

Prospective Students

-

Current Students

-

Faculties

-

Maritime Sciences

-

Social Work and Health

- Insight the Faculty

- Contact

- Erstsemesterinformationen

-

Internationales

-

Forschung

- Institute

- Laboratory

-

Projects

- COVID

- EBBiK - Entwicklung von Bildfähigkeit als Bildungsauftrag

- Familienzentrum Aurich (FamZ)

- Kombi-Nord

- Kommunale Suchtprävention in der Satdt Delmenhorst

- Kommunales Teilhabekonzept für die Stadt Emden

- REFU

- Sociotechnical Practices of Objectivation

- SoWeKi

- Suchtpräventionskonzept des Landes Niedersachsen

- Suchtprävention in Schulen (SiS)

- Wer nicht fragt, geht offline: Kids as digital citizens

- Werkstatt für Praxisforschung

- WOGO

- WOGE

-

Team

- Hilfen zum Studium

- Praxisreferat

-

Study Programs Social Work and Health

-

Technology

- Current topics

- Contact

- Study

- Research

-

Projects

-

Cyber-Security-Lab

- Additive Fertigung

- Denkraum

- Designlabor

- FabLab - Labor für studentische Projekte

- Automation Systems

- Bioverfahrenstechnik

- Biochemie/Molekulare Genetik

- Innovationen im Ingenieurwesen

- Instrumentelle Analytik

- Intelligente Produktionssysteme

- Kolbenmaschinen

- Machine dynamics

- Leichtbaulabor

- Maschinenelemente

- Mechatronik

- Mikrobiologie

- Organische Chemie/Nachwachsende Rohstoffe

- Physikalische Chemie

- Polymere

- Lab for production planning

- Produktionstechnik

- Networked Systems

- Regelungstechnik

- Labor S4

- Technische Informatik

- Verfahrenstechnik

- Werkstoffkunde, Laser- und Fügetechnik

- wind energy lab

- Zellkulturtechnik

- IT-Sec-Lab

- Research / Institutes

- Insight the Faculty

-

Study Programs

- Applied Life Sciences (Master)

- Biotechnology

- Biotechnologie im Praxisverbund

- Business Intelligence and Data Analytics

- Chemical Engineering/Environmental Technology

- Chemietechnik im Praxisverbund

- Electrical Engineering

- Electrical Engineering (Dual Study)

- Engineering Physics

- Engineering Physics (Master)

- Renewable Energy and Energy Efficiency

- Industrial Informatics (Master)

- Computer Science

- Computer Science (Dual Study)

- Mechanical Engineering and Industrial Design

- Mechanical Engineering and Industrial Design (dual degree course)

- Mechanical Engineering (Master)

- Medieninformatik (Online)

- Medieninformatik (Online, Master)

- Media Technology

- New study program page NaPriMa

- Nachhaltige Prozesstechnologie

- Nachhaltige Prozesstechnologie (PV)

- Wirtschaftsinformatik (Online)

- Regenerative Energien (Online)

- Technical Management

- Technology of Circular Economy

- Computer Science and Economics

- Wirtschaftsingenieurwesen – Engineering & Management

-

Business Studies

- Module manuals, regulations & preliminary work

- News, dates & information about the current semester

- Projects & Research

-

Courses of studies

- Business Management (M. A.)

- Energy & Sustainability Management (B. Sc.)

- Digital Management (B. Sc.)

- Business Management - BWL (B. A.)

- International Business & Culture (B. A.)

- Betriebswirtschaft dual (B.A.)

- Business Studies (B. A.)

- business psychology

- International Business Administration (B.A. )

- Advanced Management berufsbegleitend (M. Sc.)

- Advanced Management Stipendium

- Management Consulting (M.A.)

- Business Informatics (Online)

- Team

- Before your studies

- Graduates & Alumni

-

Auslandsbüro

- In studies

- Information for schools

-

Maritime Sciences

- Studium

- Services

- International campus

-

Life on campus

-

Faculties

-

QuickLinks

-

University of Applied Sciences

- Für Unternehmen

-

Centre for further education

- Übersicht

-

Weiterbildungen

- Burnout-Prophylaxe

- Cybercrime

- Gamification für Businesstransformation

- Business Basics for School

- Sustain 2030

- Lean Management

- „Nordbeat–der Norden macht Zukunft:Tag der Weiterbildung

- Business 2 Business - 5.0

- Betrieblicher Gesundheitsmanager in BPS

- Programmieren mit Scratch

- Cyber-Security Hacking Training

- Konfiguration mit Sidekick -Humanisierung der KI

- Kommunikation, Wertschätzung und Selbstmanagement

- Konflikt-Kommunikation

- Kommunikation und Gesprächsführung:Konflikt-Kommunikation

- Kommunikation & Zusammenarbeit

- Humor in der Beratung

- Kundenzentrierung-Customer Centricity für KMU & Start-UP

- Nachhaltigkeitsberichterstattung

- Gewaltfreie Kommunikation

- Casemanagement im Praxisalltag

- Trauma-Pädagogik

- Reflexionstag

- Outdoor-Erlebnis

- Finance for non-finance

- Management-Essentials: Gamification für BWL-Einsteigende

- Marketing Praxiswerkstatt

- Software Development

- Nachhaltige Führungskräfteentwicklung

- Agile Frameworks I

- Einführung in die Produktionstechnologie

- Traumaberatung

- Systemische Beratung und Coaching

- Windenergie-Nutzung

- The region in focus

- press

-

Organization

-

Departments A-Z

- Workplace Safety

-

University Library

-

CampusDidaktik

- Team CampusDidaktik

- Tag der Lehre

- Q&A

- Positionspapiere

- Tools für Lehre und Zusammenarbeit

- Moodle

- Impulse und Inspiration für die Lehre

- Kleingruppenarbeit begleiten

- Urheberrecht in der Lehre

- KI in der Hochschullehre

- Hybride Lehre

- Barrierefreiheit in der Lehre

- Planspielzentrum

- Digitale Prüfungen

- Institut für projektorientierte Lehre (Ipro-L)

- Didaktische Beratung

- Career Service

- Datenschutz

- Finanzabteilung

- Gebäudemanagement

-

Gleichstellungsstelle

- Planning and Quality Assurance

- health & sports

-

Admission and Examination Office

-

International Office

- Your way abroad

-

International Students

- German Classes

- FAQ incoming students

- degree-seeking students

- Exchange Students / ERASMUS+

- Housing

- Buddy-Program for International Students

- International Sustainability Program

- Living Expenses

- Scholarships

- Visa

- Health Insurance and Co.

- Studying with Impairment (Inclusion and Accessibility)

- Internships & Jobmarket

- Event notes

- Internationalization at home university

- Partner Universities

- Staff Mobility

- Contact & Download Area

- Allgemeines über das ERASMUS+ Programm

- Kommunikation und Hochschulkultur

- MeerCommunity Startup Center

-

Sustainability

- Ombudswesen

-

Personalabteilung

- Staff Council

- Präsidialbüro/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Computer Center

- Language Centre

- Studium Generale

- MyCampus

- [Translate to english:] Operating group ver.di

-

Wissens- und Technologietransfer

- Student Counselling Service

- Zentrum für Weiterbildung

- Karriere

- Administration

- Events

- Mission statement

- Organizational chart

- Figures, data and facts

-

Regulations, guidelines and announcements

- Regulations and rules

-

Ordnungen für Studiengänge

- Advanced Management

- Applied Life Sciences

- Betriebswirtschaft

- Betriebswirtschaft (dual)

- Biotechnologie/Bioinformatik

- Biotechnologie

- Biotechnologie im Praxisverbund

- Business Administration (dual)

- Business Intelligence and Data Analytics

- Business Management

- Business Management (Bachelor)

- Chemietechnik/Umwelttechnik

- Chemietechnik im Praxisverbund

- Digital Management

- Elektrotechnik

- Elektrotechnik im Praxisverbund

- Elektrotechnik und Automatisierungstechnik

- Energieeffizienz

- Energy and Sustainability Management

- Engineering Physics (Bachelor)

- Engineering Physics im Praxisverbund

- Engineering Physics (Master)

- Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

- Industrial Informatics

- Informatik

- Informatik im Praxisverbund

- Inklusive Frühpädagogik

- Interdisziplinäre Physiotherapie/Motologie/Ergotherapie

- International Business Administration

- Internationaler Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (IBS)

- International Business and Culture

- Kindheitspädagogik

- Lasertechnik

- Management Consulting

- Maritime Operations

- Maritime Technology and Shipping Management

- Maschinenbau

- Maschinenbau und Design

- Maschinenbau und Design für Berufsqualifizierte

- Maschinenbau und Design im Praxisverbund

- Medientechnik

- Nachhaltige Produktentwicklung im Maschinenbau

- Nachhaltige Prozesstechnologie

- Nachhaltige Prozesstechnologie im Praxisverbund

- Nautik

- Nautik und Seeverkehr

- Online-Bachelorstudiengang Medieninformatik (Voll-/Teilzeit)

- Online-Masterstudiengang Medieninformatik (Voll-/Teilzeit)

- Online-Bachelorstudiengang Regenerative Energien

- Online-Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Voll-/Teilzeit)

- Online-Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik

- Physiotherapie

- Schiffs- und Reedereimanagement

- Soziale Arbeit

- Soziale Arbeit (BASA-online)

- Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext sozialer Kohäsion (Vollzeit/Teilzeit)

- Soziale Kohäsion im Kontext Sozialer Arbeit u. Gesundheit

- Sozial- und Gesundheitsmanagement

- Sozialmanagement

- Sustainable Energy Systems

- Technical Management

- Technology of Circular Economy

- Wirtschaftsinformatik (Dual)

- Wirtschaftsingenieurwesen Maritime Wissenschaften (B.Sc.)

- Wirtschaftsingenieurwesen - Engineering & Management

- Wirtschaftspsychologie

- Verkündungsblätter

- Committees

- University representatives

- University elections

-

Departments A-Z

- Study locations

-

Research

-

Focuses

- Research strategy

- Forschungsschwerpunkte

-

Forschende

- Seefahrt und Maritime Wissenschaften

- Soziale Arbeit und Gesundheit

-

Wirtschaft

- Prof. Dr. Knut Henkel

- Prof. Dr. Tom Koch

- Prof Dr. Ute Gündling

- Prof Dr. Annika Wolf

- Prof. Dr. Jan Handzlik

- Prof. Dr. Hans-Gert Vogel

- Prof. Dr. Till Becker

- Prof. Dr. Henning Hummels

- Prof. Dr. Thomas Lenz

- Prof. Dr. Wolfgang Portisch

- Prof. Dr. Jan Christopher Pries

- Prof. Dr. Ute Rademacher

- Prof. Dr. Marco Rimkus

- Prof. Dr. Eva-Maria Schön

- Prof. Dr. Joachim Schwarz

- Technik - Elektrotechnik + Informatik

- Technik - Maschinenbau

-

Technik - Naturwissenschaftliche Technik

- Prof. Dr. Gerhard Illing

- Prof. Dr. Gottfried Walker

- Prof. Dr. Ingo de Vries

- Prof. Dr. Mark Rüsch gen. Klaas

- Prof. Dr. Jens Hüppmeier

- Prof. Dr. Iván Herráez

- Prof. Dr. Ralf Habermann

- Dr. Julia Jessica Reimer

- Prof. Dr. Claudia Gallert

- Prof. Dr.-Ing. Philipp Huke

- Prof. Dr. Martin Silies

- Prof. Dr. Martin Sohn

- Prof. Dr. Sven Steinigeweg

- Prof. Dr. habil. Ulrich Teubner

- Folgeabschätzung und Ethik

-

Projects

-

Aktuelle Forschungsprojekte

- Applied Sustainable Transformation by Regional Anchors

- Adaptive Fortbildungen in der medienpädagogischen Altenbi

- AnkerPROF

- BUFFER+

- EARLY

- Entwicklung eines Reinigungsroboters für Offshore-WKA

- ExStyrol

- FlettnerFLEET

- GE-VORS

- Hyper4Rail

- InnoWerft

- Integrierte und innovative maritime Technologien für Mobi

- ISE-FiT Nordwerst

- MIINTER

- MeerCommunity

- NESSIE

- Nordwest Niedersachsen Nachhaltig Neu (4N)

- PANTHER

- ProlOg

- ReqET

- SIoT-Gateway

- SoGeWi

- SoWeKi

- StaKiNd

- Standardisierung, Weiterentwicklung und Kommunikation von

- Transferzentrum für Nachhaltige Mobilität

- TwinMaP

- VOLAP

- Wind & Regio

- W4S - Wind4Shipping

- WaddenVision

- KUNO

- Projekte nach Bereichen

- Beendete Projekte

-

Aktuelle Forschungsprojekte

-

Research institutes

- Promotionskollegien

-

Institute

-

Netzwerke

- Nationalpark Wattenmeer

- Promotionsnetzwerk Emden/Leer

- Digital Hub Ostfriesland (DHO)

- Tötungshandlungen in Einrichtungen des Gesundheitswesens

- Wachstumsregion Emsachse

- Maritimes Kompetenzzentrum (Mariko)

- greentech Ostfriesland

- NorShiP-Research School

- Association of Schools of Public Health

- Hochschulen für Gesundheit

- Deutsche Gesellschaft für Public Health

- Powerhouse Nord

- GENDERnet

- Einrichtungen in den Fachbereichen

-

Advice

-

Focuses

News of the Faculty of Technology

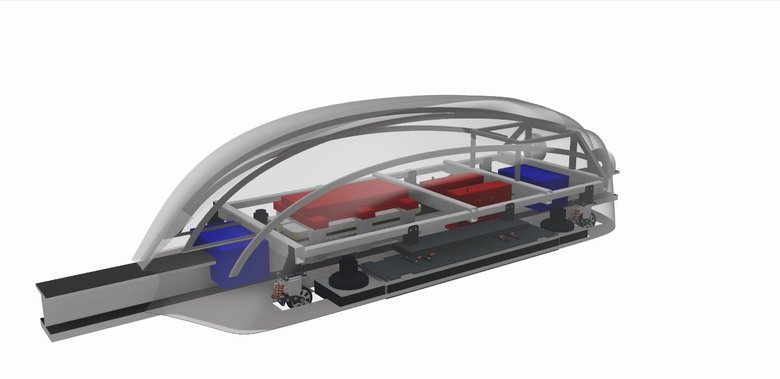

Eine neue Art des umweltfreundlichen Transports mitgestalten – das ist die Vision einer Gruppe Studierender der Universität und der Hochschule Emden/Leer. Ihr Ziel: den internationalen Wettbewerb „Hyperloop“ gewinnen.

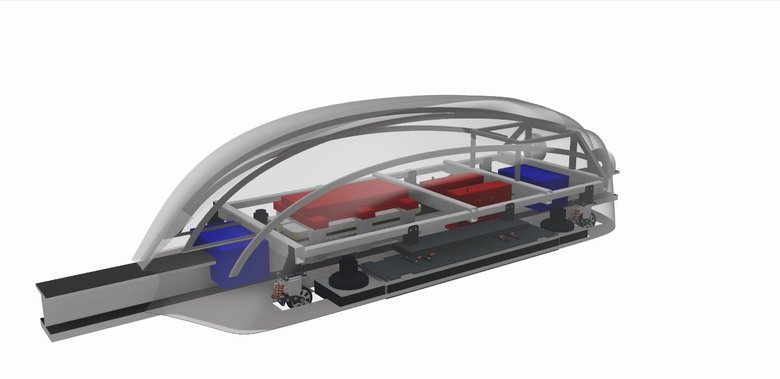

Zu Beginn suchte er nur ein Projekt für die Sommerferien. Doch als Alejandro Delgadillo 2015 auf den Konstruktionswettbewerb „Hyperloop Pod Competition“ des kalifornischen Raumfahrtunternehmens SpaceX stieß, war er sofort begeistert: „Es ist ein sehr spannendes Projekt über eine neue Art des Transports“, sagt der Student im bilingualen Studiengang Engineering Physics. Zusammen mit seinen Kommilitonen stellte er ein Team auf, um die Herausforderung des Wettbewerbs für Studierende aus aller Welt anzunehmen: Eine Transportkapsel für das Hyperloop-System zu entwickeln.

„Hyperloop – das ist im Prinzip ein Zug in einer Röhre“, erklärt Lukas Eschment, ebenfalls Mitglied im Team. Dank Schwebetechnik und geringem Luftwiderstand in der Röhre sollen sogenannte Pods, die Transportkapseln, Passagiere künftig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1200 Kilometern pro Stunde befördern. Solarzellen auf der Röhre könnten die nötige Energie bereitstellen. Vor allem für Kurzstreckenflüge könnte das System so eine umweltfreundliche Alternative bieten.

Diese Idee von SpaceX-Gründer und Tesla-Chef Elon Musk hält Prof. Dr. Walter Neu von der Hochschule Emden/Leer für realisierbar: „Nichts davon ist so abgedreht, dass man es nicht bauen könnte.“ Zusammen mit seinem Kollegen Prof. Dr. Thomas Schüning betreut Neu das Team der Studierenden. „Wir freuen uns, dass wir so engagierte Studierende haben“, sagt er. Bereits im vergangenen Jahr hatte es ein Team von acht Studierenden in einem ersten Wettbewerb geschafft, in die Runde der 116 Teams zu kommen, die ihr Pod-Konzept auf einer Messe in Texas vorstellen durften. Ein beachtlicher Erfolg – obwohl die Gruppe es letztlich nicht in die Endrunde schaffte.

Jetzt bekommt das Team eine zweite Chance: SpaceX hat in einem weiteren Wettbewerb dazu aufgerufen, einen Pod zu entwerfen, der vor allem eines ist: schnell. „22 Studierende aus elf Nationen arbeiten in Kleingruppen nun mit Hochdruck daran, ein verbessertes Konzept für ihre Kapsel zu entwerfen – in wöchentlichen Treffen diskutieren sie ihre Ergebnisse. Überzeugen ihre Ideen die Gutachter, dürfen sie einen Prototyp bauen und diesen im Sommer sogar auf die Teststrecke zwischen San Francisco und Los Angeles schicken.

Kernstück des Projekts ist die Magnetschwebetechnik, die hier allerdings anders funktioniert als beim bekannten Transrapid. Während beim Transrapid Gleichstrom nötig ist, um ein Magnetfeld zu erzeugen, wollen die Studierenden ohne Stromzufuhr auskommen – sobald der Zug beschleunigt ist. Dafür versehen sie ihr Gefährt mit starken Permanentmagneten. Gleitet der Zug nun mit hoher Geschwindigkeit über die Aluschiene im Röhrensystem, erzeugt dies einen Wirbelstrom. Diese induzierten Stromlinien sind in sich geschlossen und erzeugen damit lokal wiederum ein Magnetfeld. Damit entsteht zwischen Zug und Schiene ein abstoßender Effekt. „So kann man den ganzen Zug schweben und ohne Reibungswiderstand möglichst schnell fahren lassen“, erklärt Neu. Im Experiment haben die Studierenden diesen Effekt mit einem selbst entworfenen Modell bereits erfolgreich getestet.

Die angehenden Physiker und Ingenieure müssen aber noch mehr bedenken: Wie beschleunigen sie den Zug? Wie können sie ihn wieder abbremsen? Wie schwer darf er sein? Hinzu kommen Aufgaben, die für die Studierenden ungewöhnlich sind: Sie kontaktieren Herstellern, um Bauteile oder Software zu erhalten. Außerdem planen sie ihre Arbeit selbst und müssen sich auch um die Finanzen kümmern. Sollten die Studierenden in die Endrunde des Wettbewerbs gelangen, schätzen sie das Budget auf rund 400.000 Euro, um den Pod zu bauen. Daher gilt es auch, Sponsoren einzuwerben – eine Software-Firma konnten sie bereits gewinnen. Tatsächlich fühle sich das Hyperloop-Team „wie eine kleine Firma“ an, sagt Eschment. „Was die Studierenden leisten, geht weit über Vorlesungsinhalte hinaus“, ergänzt Schüning. Und auch wenn die internationale Zusammensetzung des Teams manchmal Sprachprobleme aufwirft, seien die Ergebnisse am Ende immer gut, sagt Penelope Bise. „Wir haben alle die gleiche Leidenschaft“, fügt die Studentin aus Frankreich hinzu.

Die Professoren Schüning und Neu unterstützen das Team nach Kräften, indem sie zum Beispiel Werkstattkapazitäten oder ein wichtiges Bauteil organisieren. „Wir versuchen die Studierenden auf den richtigen Weg zu bringen“, sagt Schüning. Oft seien die Studierenden zwar tiefer ins Thema eingetaucht als ihre Dozenten. Deren Job sei aber dann, die richtigen Fragen zu stellen, so wie es auch die Gutachter im Wettbewerb tun werden. Bald wird das Team sein Konzept präsentieren. Dann entscheidet sich, ob sich die Mühen gelohnt haben und die Gruppe nach Kalifornien reisen darf. Das Ziel haben sie klar vor Augen: „Wir wollen nicht nur mitmachen, sondern auch gewinnen“, sagt Delgadillo. Auf dem Weg dorthin suchen die Studierenden auch noch Mitstreiter, wie beispielsweise Informatiker, die ihre Kenntnisse einbringen können.

Related News

- 09/12/2024 Internationale Studierende als Chance für die Region

- 08/30/2024 Friesenhügel wird zur Rennpiste

- 08/13/2024 Mit Chaos im Kopf neue Umweltlösungen finden

- 07/31/2024 Hochschule Emden/Leer tritt dem AHOI MINT Cluster NordWest bei und begeistert junge Menschen für MINT-Themen

- 07/12/2024 Mit Herz und Know-how nachhaltige Entwicklung fördern